市街化調整区域とは?主な規制内容や活用方法をわかりやすく解説!

マイホームや別荘などの住宅を建築するためには、土地が欠かせません。一口に土地と言っても法的な取扱いによって様々な名目の土地が存在し、中には住宅を建築できない土地もあります。

そして、住宅が建築できない土地の代表的なものに、「市街化調整区域」が挙げられます。中には、土地を探している際に市街化調整区域という単語を目にして、どのような土地なのか気になった方もいるのではないでしょうか。

今回は、市街化調整区域とは何か、どのような規制がありどんな活用方法があるのかをわかりやすく丁寧に解説します。

Contents

市街化調整区域とは?

市街化調整区域とは、人口増加や都市化が進む地域で無秩序な開発を防ぐため、都市計画法に基づき市街地としての開発を抑制する地域のことです。市街化調整区域では、原則として住宅や商業施設、工場などの新しい建築が制限され、農地や森林などの土地利用が優先されます。

そのため、市街化調整区域の土地を購入したとしても、原則としてマイホームを建築することはできません。また、既存の住宅の増改築も基本的には認められていません。一定の条件をクリアすれば住宅を建築することはできますが、市街化しないように開発や建築を抑制しているエリアなので、その基準は厳しいものになっています。

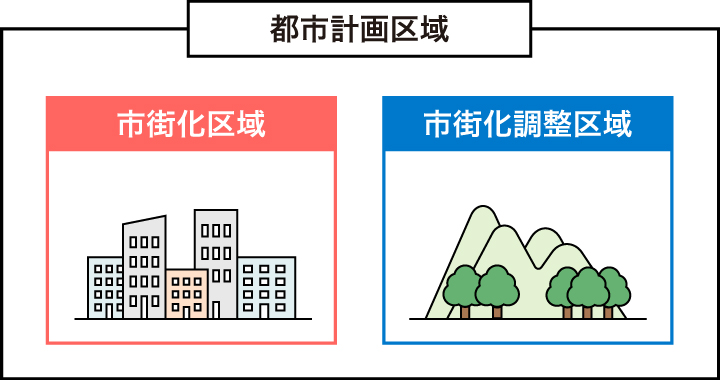

都市計画法で定められた3種類の区域区分

都市計画法では、市街化調整区域を含め3種類の区域区分が定義されています。

- 市街化区域

- 市街化調整区域

- 非線引き区域

市街化区域

市街化区域とは、すでに市街地を形成している地域や、今後市街地として開発することが見込まれる地域のことです。人々が住みやすいようにインフラや公共施設の整備が積極的に行われ、土地利用に関する規制が緩やかなので新しい住宅や商業施設の建設がスムーズに進められます。

市街化調整区域

市街化調整区域は上記で解説した通り、市街化を抑制し農地や自然環境を保護するための地域です。原則として新しく住宅を建築することができず、開発や建築行為を行う際は厳しい基準をクリアして、開発許可や建築許可を取得する必要があります。

非線引き区域

非線引き区域とは、上記の市街化区域にも市街化調整区域のように明確な区分けがされていないエリアで、郊外や田舎の地域に多く存在する区域です。市街地として整備する計画が立てられておらず、市街化の必要性も高くない地域が非線引き区域に指定されることが一般的で、開発行為には一定の許可が必要になります。

市街化調整区域の主な特徴

市街化調整区域には、主に以下のような特徴があります。

- 比較的土地代が安い

- 静かで自然豊かな環境で過ごせる

- インフラが整備されていないケースが多い

比較的土地代が安い

市街化調整区域の土地は、市街化区域や用途地域の指定があるエリアと比較して土地価格が安い傾向にあります。これは、開発や建築の制限が厳しいため、自由に活用できる範囲が限られており、需要が相対的に低いことが理由です。

広い土地を低コストで手に入れることが可能なため、農地として利用したり、趣味で広い敷地を必要としたりする人に向いています。

静かで自然豊かな環境で過ごせる

市街化調整区域では、住宅地や商業施設、工場などの開発が制限されているため、騒音や交通量が少なく、静かな環境が保たれています。さらに、農地や森林などが多く残されているため、自然豊かな環境です。

インフラが整備されていないケースが多い

市街化調整区域の土地は、基本的にインフラ整備が行われていない場合が多いです。これは、市街地の拡大を抑制する目的で指定されるエリアであり、上下水道、ガス、電気、道路などのインフラ整備が優先的に行われる対象ではないためです。

特に、新しい建築物や施設の開発が制限されていることから、行政側もインフラ整備の投資を抑える傾向があります。そのため、上下水道が引かれていない土地では井戸や浄化槽を設置したり、プロパンガスを利用したりすることが一般的です。

一方で、既存の集落内や一部の開発が許可された地域では、ある程度のインフラが整備されている場合もあります。購入時には、現状のインフラ状況をしっかり確認することが重要です。

市街化調整区域に住宅を建てることはできる?

市街化調整区域では、原則として新しく住宅を建築したり、既存の住宅を増改築したりすることはできません。しかし、中には例外もあります。

市街化調整区域に住宅を建築できる主なケースは、以下の通りです。

- 農林漁業を営む者の居住用建築物である

- 宅地利用が認められている土地に建てる

- 立地基準を満たした土地に建てる

- 開発済みの分譲住宅地に建てる

しかし、上記の条件に当てはまれば、自由に住宅を建築できるというわけではないという点には注意が必要です。詳しい内容は以下の記事で解説しているので、詳細はこちらをご覧ください。

市街化調整区域でも家を建てられる?例外や活用事例を紹介

「市街化調整区域でも家を建てられないのか?」このような疑問を抱く方は多いでしょう。確かにその通りですが、中には例外も存在します。今回のコラムで詳しく解説していくので、興味があればぜひご覧ください。

市街化調整区域で許可が必要な行為

市街化調整区域内で、以下の行為を行う場合は原則として自治体の許可が必要です。

- 建築・開発(建て替え・増改築含む)

- 土地の形質変更(整地・掘削・埋め立てなど)

- インフラ整備

上記のような行為を行う場合、一般的には自治体に相談して各種許可を得なければなりません。ただし、農家住宅の建築や用途変更のない増改築などは許可を得なくても認められる場合があります。

まずは、事前に自治体の担当部署に相談することから始めましょう。

市街化調整区域で許可が必要ない行為

原則として、以下の行為は自治体の許可がなくても実施することが可能です。

- 草刈りや清掃、現状維持のための作業

- 仮設的な軽微な設備設置

- 通行や作業用の利用

上記のように、現状維持や軽微な行為と判断される範囲内であれば、基本的に許可は必要ありません。とはいえ、事前に相談せずに工作物を設置したり通行用の道を切り拓いたりすれば、自治体から注意を受ける可能性もあるので、あらかじめ相談することをおすすめします。

市街化調整区域の有効的な活用方法

住宅を建築できないとしても、市街化調整区域には以下のような活用方法があります。

- トレーラーハウス

- 駐車場

- 太陽光発電所

- 資材置き場

- 墓地・霊園

トレーラーハウス

トレーラーハウスは、基本的に市街化調整区域に設置することが可能です。トレーラーハウスは、原則として建築物ではなく車両として扱われるためです。トレーラーハウスを市街化調整区域に設置すれば、土地代を抑えて住居や事務所を構えることができます。

ただし、トレーラーハウスが車両として扱われるのは、随時かつ任意に移動できる状態であることが前提です。そのため、以下のいずれかに該当すると車両ではなく建築物とみなされてしまいます。

- 固定物が付属しており、移動に支障が出る

- ライフラインを簡単に切り離すことができない

- 設置場所から公道に出る道がない

- タイヤを取り外しており、他の場所に移動できない

また、市街化調整区域へのトレーラーハウスの設置可否は自治体によって認識が異なる可能性がある点にも注意が必要です。そのため、設置する際は事前に自治体の担当部署に相談しておきましょう。

とはいえ、トレーラーハウスを市街化調整区域に設置することができれば、市街化調整区域のメリットを活かして様々な方法で活用できるため、非常に有効な活用手段だといえます。市街化調整区域にトレーラーハウスを設置する場合の活用例は、後ほど詳しく解説します。

駐車場

市街化調整区域は駐車場として活用することが可能です。商業目的で一般消費者向けの駐車場として活用できるだけでなく、運送業者の車庫として利用されることも多いです。

商業目的の駐車場として活用する場合、事前に周辺地域の駐車場需要をしっかり調査することが重要です。また、舗装や付帯設備(照明や車止めなど)の設置が、市街化調整区域の規制に違反しないか確認する必要もあるので、自治体に相談しながら活用を検討しましょう。

太陽光発電所

市街化調整区域は、広い土地を確保しやすく周囲に高層建築物もない環境が一般的なため、太陽光発電所として活用されるケースも多いです。太陽光発電所は維持・管理が比較的容易で、長期的な売電収入が見込めるというメリットがあります。

一方で、多額の初期投資が必要になったり、電気買取価格が変動するリスクがあったりする点には注意が必要です。天候によって発電量も左右されるため、その土地の気候や環境をよく理解しておくことが重要なポイントになってきます。

資材置き場

建築現場の資材を一時的に仮置きしておく資材置き場も、市街化調整区域の有効な活用方法です。倉庫のような建物を建てることはできませんが、その分初期費用を抑えて短期間で収益を確保しやすいというメリットがあります。

ただし、恒久的に資材置き場として活用できるわけではないので、その他の土地活用に向けた一時的な活用手段と捉えておきましょう。

墓地・霊園

開発が進められた市街化区域では、墓地や霊園などを忌避する傾向があったり、広い土地の確保が難しかったりすることから、市街化調整区域に墓地や霊園が設けられるケースがよくあります。墓地や霊園を経営する事業者に市街化調整区域の土地を賃貸・売却すれば、長期的な賃貸収入や土地売却の一時金が得られるため、有効な活用方法となるでしょう。

ただし、数十年以上の長期間で契約を結ぶことが一般的なので、将来的に違う方法で活用したいと考えている場合にはおすすめできません。

市街化調整区域にトレーラーハウスを設置した活用例

市街化調整区域のメリットを活かしたトレーラーハウスの活用例を紹介します。今回紹介する活用例は、以下の通りです。

- 運送業の認可営業所

- 自然豊かな環境を活かした宿泊施設

- 初期投資を抑えた店舗

運送業の認可営業所

運送業では、道路運送法でドライバーの点呼が義務付けられています。そして、多くのトラックを保有することを考えると、土地代の安い市街化調整区域に車庫を設け、そこから離れた場所に営業所を構えるケースが一般的です。

車庫と営業所が離れていることで、ドライバーは点呼のために車庫と営業所を往復する必要があります。そうなると、往復する時間と手間がかかるため、車庫に営業所を設置することは運送業界の悲願でした。

そして、それを叶える手段として注目を集めているのがトレーラーハウスです。トレーラーハウスは市街化調整区域に設置可能で、運送業の営業所として認可も取得できるため、現在では多くの運送業者がトレーラーハウスの導入を検討しています。

当社にも運送業のお客様に認可営業所として導入していただいた事例がありますので、ぜひお気軽にご相談下さい。

運送会社様の認可営業所/愛知県西春日井郡豊山町

運送会社様の認可事務所として納品いただきました。 車両扱いとなることで、建築のできない市街化調整区域にも設置可能なトレーラーハウス。 その為、市街化調整区域に駐車場を所有されている運送会社様から多数ご依頼をいただいております。 駐車場内に事...

また、運送業のトレーラーハウス活用については、以下の記事で詳しく解説していますので、気になる方はこちらをご覧ください。

トレーラーハウスは運送業の営業所・休憩所におすすめ!認許可や市街化調整区域への設置について解説

多くの問題を抱える物流業界ですが、特に労働時間の規制に関して頭を悩ませている企業は多いのではないのではないでしょうか。その問題の解決の糸口となるのが、トレーラーハウスです。今回は、トレーラーハウスを運送業の営業所・休憩所として導入することのメリットや認可を取得する条件などを詳しく解説します。

自然豊かな環境を活かした宿泊施設

市街化調整区域は生活するには不便とされることが多いですが、宿泊施設を設ける土地としては絶好の土地だといえます。開発されておらず豊かな自然が残り、都市部の喧騒から離れているロケーションは、自然の癒しを求める方々から人気を獲得しやすいです。

さらに、広い土地を確保したプライベート空間の宿泊施設は、希少性が高く付加価値があるため、通常の宿泊施設よりも顧客単価を高めやすいというメリットもあります。トレーラーハウスは通常の建築物よりも初期費用やランニングコストが抑えられますし、市街化調整区域も土地代が比較的安いため、初期投資を大きく抑えて事業を始めることが可能です。

ミニマルな書斎、風景を切り取った大きな窓を取り入れた洗練された客室/岐阜県中津川市

「HCTトレーラーハウスがトータルプロデュースした一棟貸し宿」 2024年10月1日 岐阜県中津川市に一棟貸し宿をオープン。「暮らすように泊まる」をテーマに最大サイズのトレーラーハウスを贅沢に使用いたしました。 半露天風呂やプ...

秘密基地のようなヌック、曲線を取り入れた遊び心のある客室/岐阜県中津川市

「HCTトレーラーハウスがトータルプロデュースした一棟貸し宿」 2024年10月1日 岐阜県中津川市に一棟貸し宿をオープン。「暮らすように泊まる」をテーマに最大サイズのトレーラーハウスを贅沢に使用いたしました。 半露天風呂やプライベートサウ...

初期投資を抑えた店舗

美容室や飲食店、エステサロンといった店舗を構える場合、トレーラーハウスを市街化調整区域に設置することで初期投資を大きく抑えて開業することが可能です。通常の店舗を建築するよりもトレーラーハウスの方が安価で購入できるだけでなく、土地も市街化調整区域であれば比較的安く取得することが可能です。

市街化調整区域に店舗を構えることで、豊かな自然を活かしたコンセプトを確立して競合と差別化を図ることができ、非日常の体験を提供することができます。初期投資を抑え、柔軟でリスクの少ないビジネスモデルを実現できるという点が大きな魅力です。

トレーラーハウス3台を使った居酒屋/ 岐阜県中津川市

「心地よさはそのまま。 地元で愛されてきた老舗居酒屋」 3台のトレーラーハウスを並べ居酒屋をリニューアルオープン 自然豊かな岐阜県中津川市の地で、 地元の新鮮な食材をふんだんに使った創作料理と地酒が楽しめる空間です。 トレーラーハウスという...

市街化調整区域の中古車販売店として/三重県津市

「中古車販売店での受付兼打ち合わせスペースとして」 建築が不可能な市街化調整区域のため、車両扱いとなるトレーラーハウスを起用されました。 最大サイズとなる11m×3.5mに全面開口窓を使用することで更なる開放感を演出しました。 お打ち合わせ...

市街化調整区域に関する注意点

市街化調整区域を購入したり活用したりする場合、以下の点に注意する必要があります。

- 関連法で規制される可能性がある

- 将来的な売却が難しい

- ローンを組むことが難しい

関連法で規制される可能性がある

市街化調整区域の中にも、宅地や農地、山林、原野など様々な地目が存在します。そして、購入や活用を検討している土地が農地や森林の場合、農地法や森林法によって様々な規制が設けられていることに注意しなければなりません。

農地は、農地転用という手続きをして地目を変更しなければ、農地以外の活用ができないので今回紹介した活用方法も一切認められません。農地転用の審査には非常に厳しい要件が設けられているため、農地を他の地目に変更することは難しいでしょう。

森林も同様に様々な規制が設けられており、許可なく森林を伐採したり工作物を設置したりすれば、罰則や撤去命令が下されます。

上記のように、地目によって様々な規制が設けられているため、必ず地目を確認してから購入や活用を検討しましょう。

将来的な売却が難しい

基本的に都市計画の見直しが行われない限り、市街化調整区域が市街化区域に変更される可能性は低いです。そのため、将来的に土地を売却したいとなったとしても、好条件で売却することは難しいでしょう。

利用可能な範囲を現実的に評価し、購入後の具体的な活用計画をしっかり立てることが重要です。特に投資目的の場合、土地の特性を十分理解した上で慎重に判断する必要があります。

ローンを組むことが難しい

市街化調整区域の土地は、ローンを組むことが難しい場合があります。これは、市街化調整区域が開発や建築行為に厳しい制限を受けており、活用用途が限定されるため、不動産の担保価値が低く評価される傾向があるからです。

通常の住宅ローンでは、市街化調整区域内の土地購入や建物建築が対象外となるケースも多くあります。既存集落内の宅地や条件を満たす建物であれば、ローンの審査が通る可能性が高くなりますが、ローンを組みたいと考えている場合は、金融機関や専門家に事前に相談しましょう。

市街化調整区域にトレーラーハウスを設置して有効活用しよう

市街化調整区域ならではのメリットやデメリットを考えると、トレーラーハウスはまさに市街化調整区域の活用方法として最適といえます。開発・建築ができない市街化調整区域でも、建築物ではなく「車両」として扱われるトレーラーハウスなら設置可能な場合があります。

「市街化調整区域を有効活用したい」「市街化調整区域の購入を考えている」という方は、ぜひトレーラーハウスの導入を検討してみてはいかがでしょうか。当社では市街化調整区域にトレーラーハウスを導入してきた実績があるため、興味がありましたらお気軽にご相談ください。

トレーラーハウスで 見つける 新たな可能性!

トレーラーハウスについて詳しく知りたい方は

お気軽にお問い合わせください。