建ぺい率・容積率が理由で増築できない場合の解決策は?

- 一緒に暮らす家族が増えた

- 所持品が入りきらなくなってきた

このような理由で増築を検討する方は多いですが、稀に増築したいのに増築できないケースがあります。

その主な理由として挙げられるのが建ぺい率と容積率です。

いくら土地が余っていたとしても、これらのいずれかが上限に達していると、それ以上住居を拡張することができません。

しかし、実はそのような場合でも増築できる方法が存在します。建ぺい率・容積率が原因で増築を踏みとどまっている方はぜひチェックしてみてください。

Contents

建ぺい率・容積率とは?

まだ詳しくないという方のために、まずは建ぺい率・容積率のルールについて解説いたします。

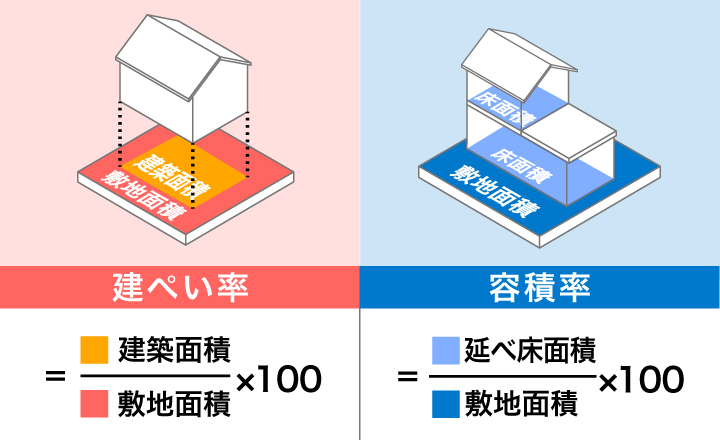

建ぺい率

まず「建ぺい率」とは、敷地面積に対して建築物の面積が占める割合を意味します。仮に敷地面積が100平米、建築面積が50平米の場合、建ぺい率は50%になります。

そして通常の住居を建築、あるいは増築する際に理解しておかなければならないことは、各地域ごとに建ぺい率の上限が30%~80%の範囲で定められているということです。

つまり、自身が保有する土地に余っているスペースがあったとしても、その時点で建ぺい率が上限に達していれば、それ以上増築することができません。

容積率

建ぺい率が建築面積の割合を指すことに対して、「容積率」は延床面積の割合を指します。

延床面積とはその建築物の各フロアの床面積の合計であり、例えば建築面積が50平米で2階建ての建築物の場合、延床面積は100平米ということになります。

厳密にはエントランスやベランダ、ロフトなど、定められた一部のスペースは延床面積に含まれませんが、容積率に関しても建ぺい率と同様、地域によってそれぞれ上限が定められています。

建ぺい率・容積率は何のためにある?

土地の所有者にとってはマイナスでしかなさそうに思える建ぺい率・容積率ですが、そもそも何のためにそのようなルールが定められているのでしょうか。また、なぜ地域によって上限の割合が異なるのでしょうか。

それには以下のような理由があるので、確認しておいてください。

- 日当たり・風通しの確保

- 防火対策

- 景観の保守

- 過密化対策

日当たり・風通しの確保

隣に背の高い建物が建ってしまったことで日光が当たらなくなってしまった、あるいは風が通らなくなってしまったということを耳にすることがあるかと思います。建ぺい率や容積率の上限が定められている理由の1つは、このような事態が起きにくくするためです。

もちろん制限内で建築したらかといって100%回避できるわけではありませんが、ある程度の隙間を保つことで、日当たりや風通しを確保しやすくなります。

防火対策

2つ目の理由は防火対策です。

仮に隣接する家で火事が起こった場合、隙間が小さいとそれだけ火が燃え移りやすくなり、思わぬ被害に遭うリスクがあります。

1923年に起こった関東大震災の際、昼食の準備をする正午に地震が発生したことで火災が広がり、さらに被害が大きくなったという背景があります。

地震大国である日本では常にそのリスクと隣り合わせになっているということもあり、建ぺい率・容積率の上限が厳格に定められています。

景観の保守

歴史的に優れた景観を保つため、京都では建築に関する様々な制限が設けられていることは有名ですが、建ぺい率や容積率もそのような制限に含まれます。

もちろん京都以外にも同様の例はたくさんあり、健全な街づくりを推進するため、各地域の自治体によって上限が定められています。

過密化対策

主に容積率に関する事由ですが、その地域の住人が増え過ぎてしまうことによる過密化の対策として上限が定められている場合もあります。

例として挙げられるのは高層マンションです。

もし容積率の上限が定められていないと、数十フロアもあるマンションを自由に建てられるようになりますが、そのような高層マンションが何棟も建ってしまうと

- 渋滞が起こる

- 電力供給が追いつかなくなる

- 下水処理が追いつかなくなる

といった事態が起こりやすくなります。他にも過密化は様々なトラブルを引き起こすリスクがあるため、容積率を制限し、そのような事態を回避しています。

建ぺい率・容積率が上限の場合は増築できない?

建ぺい率と容積率についての基本事項を解説したところで、いよいよ本題に入っていきます。

現時点で既に建ぺい率、あるいは容積率が上限に達している場合、残念ながら、それ以上増築することはできません。十分に土地が余っているように見えたとしても、現状の住宅を拡張したり、新しく離れを建築することはできないでしょう。

一旦住宅を解体してより広い住宅を建てる、リフォームしてスペースを確保するということも不可能ではありませんが、建ぺい率と容積率のルールは変わりません。そのため、余計な費用もかかってしまうでしょう。

車両扱いのトレーラーハウスなら設置可能!

繰り返しになりますが、建ぺい率か容積率のいずれかが制限に達している場合、それ以上建物を増やすことはできません。

しかし、そのような場合の解決策として挙げられるのがトレーラーハウスです。

まだ国内ではそこまで普及していませんが、トレーラーハウスは建築物ではなく車両扱い。そのため、建ぺい率や容積率の制限を受けることがなく、土地さえあれば設置することができます。

もちろん、トレーラーハウスでも一般的な住宅と同じように生活することが可能です。海外ではトレーラーハウスで暮らすことは当たり前のことであり、日本でもキャンプ場などの宿泊施設で取り入れられています。

トレーラーハウスと一般住宅の税金の違い

車両扱いであるトレーラーハウスは購入時にかかる税金、購入後に継続してかかる税金も一般的な住宅とは異なります。以下の表をご参照ください。

| 取得時に支払う税金 | 継続して支払う税金 | |

|---|---|---|

| トレーラーハウス | 環境性能割:60,000円 | 自動車税:10,200円/年額 重量税:32,800円/車検更新時 |

| 建築物 | 不動産取得税:800,000円 | 固定資産税:280,000円 |

※トレーラーハウス:シャーシ価格200万円の場合

※建築物:評価額2,000万円の場合

このように費用を抑えられる点もトレーラーハウスの大きな魅力です。そのため、仮に建ぺい率や容積率にまだ余裕があるとしても、増築時にトレーラーハウスを選択することは非常におすすめの選択肢です。

トレーラーハウスに水や電気は設置できる?

ちなみにトレーラーハウスには水や電気などのインフラ設備を設置することも可能です。

洗面台やトイレ、照明やコンセントの差込口なども問題なく設置することができるので、一般的な住宅と比較しても特に不便することもないでしょう。

ただし、土地やトレーラーハウスの仕様によってこのようなインフラの設置費用は異なります。興味があればこちらのコラムも合わせてご覧ください。

トレーラーハウスのインフラはどうする?電気・水道・ガスなど

トレーラーハウスなら費用を抑えて増築が可能

通常の建築物だと建ぺい率や容積率の上限はどうすることもできませんが、トレーラーハウスであれば問題ありません。

解説したように、費用面に関してもたくさんのメリットがあるため、余っている土地をフル活用しながら増築することができるでしょう。まだ馴染みがない方がほとんどではありますが、個性的な外観も相まって国内でも徐々に所有者が増加しています。

HCTでは住居利用目的はもちろん、飲食店やオフィスなど、様々なシーンでご活用いただけるトレーラーハウスを取り揃えています。カタログもご用意しているので、少しでもご興味があれば気軽にお問い合わせください。

トレーラーハウスで 見つける 新たな可能性!

トレーラーハウスについて詳しく知りたい方は

お気軽にお問い合わせください。